Elvis ha lasciato l’edificio – (seconda parte)

di Maria Giovanna Virga

Continua il ciclo di interviste ai protagonisti della mostra Elvis ha lasciato l’edificio, nata dall’esperienza del Laboratorio di Arti Visive dell’Università IUAV con la supervisione di Alberto Garutti e di Caterina Rossato e inaugurata lo scorso 28 gennaio.

Per questa seconda parte abbiamo intervistato gli artisti Gaia Ceresi, Graziano Meneghin, Guido Modanese, Francesco Nordio, Fabio Valerio Tibollo e la curatrice Giulia Morucchio.

(1) Gaia Ceresi CONCILIAZIONI (2013)

Installazione, colonne di pietra, risme di carta; dimensioni variabili.

Maria Giovanna Virga: L’opera CONCILIAZIONI racchiude in sé sia l’immaginario della scultura classica che quella contemporanea. Queste esperienze precedenti in che modo hanno influito nella progettazione e realizzazione dell’opera?

Gaia Ceresi: Può sembrare un paradosso, ma ci tengo a sottolineare che questo lavoro, che in sé racchiude tutti questi immaginari dell’arte, è prima di tutto un omaggio a ciò che ha a che fare con il lavoro artigianale. Queste sculture infatti danno una forma ad una fase del processo di rilegatura: sono il simbolo di una serie di condizioni implicite che riguardano tecniche e strutture intellettuali, che mi piace definire “non artistiche” e “non contemporanee”. Solo in un secondo momento ho aggiunto altri livelli, secondo quei processi “astratti” propri dell’arte. Così, le scelte formali (tra cui il richiamo alla scultura classica e contemporanea, appunto), i significati personali, l’attenzione ai materiali e alle relazioni che si innescano tra gli elementi e tra gli elementi nello spazio, determinano allo stesso tempo la fine di un processo tecnico lasciato a metà e l’inizio di quello che definiamo opera d’arte.

Ho cercato di ri-conciliare tutti i conflitti e i ribaltamenti di significato che io stessa creavo.

MGV: Da quale intento nasce la scelta di presentare l’opera in sei parti, espressioni di un comune pensiero?

GC: Anche qui proporre sei colonne fa parte di quelle scelte formali proprie dell’arte che toccano la sfera del necessario ma non necessario.

Ho scelto cinque bei marmi (più i quattro piccoli blocchi che assemblati ricordano una bilancia)* ed in seguito ho fatto attenzione agli equilibri (di forma e di contenuto) che si instauravano.

L’equilibrio è ciò che mi ha guidato anche durante l’installazione; dalle altre stanze del Palazzetto Tito, infatti, per non affollare troppo la visuale ho posizionato le colonne facendo in modo che se ne vedesse una alla volta, mentre dall’interno nessuna delle sei colonne vuole prevalere sulle altre.

Sarebbero forse potute essere cinque colonne o dieci colonne, ma non una sola; nessun riflettore doveva essere puntato su quello che per me rimane il simbolo del “non monumentale”.

* non tutti i blocchi sono in marmo

MGV: Qual è stato per te l’insegnamento più importante appreso durante il corso?

GC: Andare a fondo alle mie paranoie per poi ridimensionarle? Non saprei… Edoardo Aruta mi ha insegnato che qualsiasi sollevamento deve avvenire piegando gli arti inferiori e inclinando la colonna, mantenendola ben allineata per evitare mal di schiena.

(2) Graziano Meneghin, Nocturne #3 – Nella notte, quel che non sfugge, rimane (2013)

Veduta della performance (credits Fabio Valerio Tibollo)

MGV: Cosa ti ha particolarmente interessato della frase citata da Louis-Ferdinand Céline nel suo romanzo “Voyage au bout de la nuit”, tanto da voler centrare la tua performance su di essa?

Graziano Meneghin: Il legame con il romanzo di Céline è piuttosto naturale dato che l’ho letto in diverse circostanze nel corso della mia vita. La scorsa primavera, mentre ne stavo ricominciando la lettura mi sono ritrovato davanti a questo esergo, che tocca tematiche che in passato avevo già affrontato in altri miei lavori. Nel corso di un pomeriggio avevo già deciso come si sarebbe sviluppata la performance.

MGV: La tua performance si è basata sulla ripetizione ossessiva delle parole della citazione, vivendo così un disorientamento percettivo causato dall’assenza di riferimenti visivi e auditivi esterni. Quali aspetti e tematiche hai voluto indagare?

GM: A dir il vero non saprei cosa risponderti. Diciamo che nel mio lavoro non c’è nessuna indagine tematica specifica, c’è al massimo un’indagine personale totalmente auto-riferita. Non mi interessa creare un lavoro che abbia un suo significato, anzi, tendo a costruire vari blocchi testuali che abbiano una loro significazione autonoma. Attraverso un primo montaggio di questi blocchi cerco di costruire una logica interna, che però può differire a seconda del montaggio finale, che è opera specifica e autonoma del fruitore. Nella fattispecie, in Nella notte, quel che non sfugge, rimane, non c’è nulla che leghi insieme il mio essere bendato al fatto che per una notte intera vago per Venezia, oppure il mio canticchiare per nove ore la stessa strofa di Viaggio al termine della notte di Céline fino ad arrivare alla canzoncina stessa, motivo bellico cantato dalle guardie svizzera in ritirata dopo la catastrofe della Beresina. Eppure credo che tutti questi elementi trovino un loro equilibrio compositivo. In generale cerco di costruire diverse suggestioni che insieme producano delle narrative possibili, lasciando al fruitore il compito di tracciare un proprio percorso autonomo all’interno di esse, un po’ come se fossi lo sceneggiatore e l’addetto al montaggio di un film, in cui manca però la regia e io sono l’unico attore presente.

MGV: Quali sono stati per te i momenti più significativi all’interno del laboratorio di Alberto Garutti?

GM: Avendo frequentato anche la triennale allo Iuav mi sono ritrovato a fare il Laboratorio Garutti per la terza volta. Credo che se non avessi trovato nella mia strada Alberto Garutti e Mario Airò, altro docente dello Iuav, avrei continuato a vivere solo passivamente il mio amore per l’Arte. Alberto è una persona che è in grado di spingere sempre oltre il lavoro altrui. Diciamo che la definizione di “Maestro” è quella che più gli si addice. I ricordi e i momenti significativi sono molti, ma preferisco tenerli per me perché riguardano soprattutto i caffè alle macchinette, le sigarette che io fumavo – e lui no – e i discorsi privati a margine della lezione.

(3) Guido Modanese, Clelia (2013)

Foto dell’installazione in mostra (credits Fabio Valerio Tibollo)

MGV: Cosa ti ha indotto a scegliere come soggetto della tua opera l’anziana signora, di nome Clelia, e quali aspetti della sua vita ti hanno colpito maggiormente, tanto da sviluppare un lavoro incentrato su di lei?

Guido Modanese: Ho deciso di fare questo lavoro incentrato su questa persona perché è mia pro zia, abita molto vicino casa mia e conosco bene il suo stile di vita.

La sua visione del mondo attuale è completamente distorta perché il suo unico mezzo di informazione è la televisione, ma credo che sia così anche per molti anziani; però poi col tempo è diventata sempre più cocciuta e pigra e qualsiasi piccola novità per lei è sconvolgente. Adesso, per esempio, è in piena confusione per la nuova ordinanza di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta: la notizia le avrà fatto venir voglia di prendersi due “tavor” al volo.

Poi, visto che non vuole mai uscire di casa e di conseguenza non vede mai nessuno, ho pensato di fare questo video per far conoscere almeno lei agli altri.

MGV: Quali sono gli aspetti emersi da questa conoscenza diretta che, secondo te, attribuiscono un valore artistico all’opera?

GM: Credo che la sua personalità sia anche l’anima stessa del lavoro.

MGV: Come descriveresti la tua esperienza all’interno del laboratorio di Alberto Garutti?

GM: Partecipare a questo laboratorio per me è un’esperienza importante, a prescindere se vuoi fare arte o meno. Personalmente mi sono sentito molto coinvolto fin dai primi minuti, tanto che ho cercato più volte di portare qualche amico esterno durante la presentazione dei lavori, proprio perché è un’esperienza che va vissuta ed è difficile descrivere a parole certi momenti speciali che si generano all’interno del laboratorio. Ovviamente non è così per tutti: a volte secondo me “Garutti” viene frainteso e le sue critiche vengono prese nel verso sbagliato.

In ogni caso la sua presenza non ti lascia indifferente.

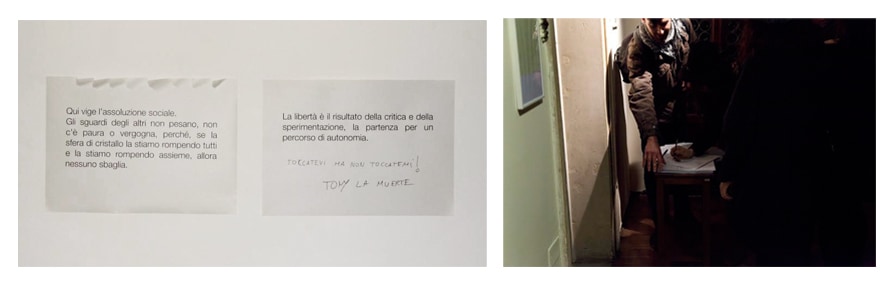

(4) Francesco Nordio, Zona di liberazione (2013)

parte sx: Interazione dei partecipanti con parti accessorie dell’opera.

parte dx: All’esterno dell’opera durante l’inaugurazione (credits Fabio Valerio Tibollo).

MGV: L’opera Zona di liberazione trae la sua ragione d’essere dalla libertà che contraddistingue il sistema artistico contemporaneo; visti i tuoi tentativi di attenuare la pressione sociale e di fornire allo spettatore un’opportunità per concepire liberamente delle alternative al sistema attuale, non credi che servirti di un contesto espositivo possa compromettere la genuinità dei tuoi intenti?

Francesco Nordio: Non parlerei di “ragione d’essere”, più che altro approfitto del fatto che l’arte è una disciplina accogliente per mostrare e/o effettuare le mie ricerche.

Non vedo la questione in termini di “genuinità”, perché questa è determinata dalle intenzioni e dagli effetti concreti, più che da parametri secondari come il contesto. É vero che qualunque operazione che non sia incentrata sul discorso sull’arte risulta depotenziata in uno spazio espositivo, appunto perché viene fruita come arte. Questo aspetto va considerato, ma non deve sempre impedire di poter approfittare della suddetta accoglienza.

Il mio progetto è stato pensato appositamente per stare in uno spazio espositivo per la durata di una mostra: se avessi progettato l’opera per stare da qualche altra parte sarebbe stata un’opera completamente diversa.

MGV: Visto il tuo interesse nell’indagare il libero pensiero ed il comportamento collettivo, che tipo di partecipazione all’opera c’è stata da parte del pubblico durante l’inaugurazione e i giorni di apertura della mostra?

FN: È stato tutto molto divertente! Il lavoro in generale è stato molto frequentato. La maggior parte (ma non una maggioranza schiacciante) è stata “dentro” due-tre minuti e non ha fatto nulla. Credo sia utile che gli spettatori abbiano vissuto quest’esperienza di blocco: i condizionamenti sociali sono tali che appena ci troviamo in una situazione anomala non sappiamo come reagire. Infatti chiedevo implicitamente allo spettatore un’improvvisazione creativa, e non è facile (soprattutto perché lo spettatore è abituato a fruire le mostre in modo passivo e, se gli viene chiesto di partecipare, gli si dice per filo e per segno cosa fare come se fosse un bambino ai centri estivi). Alcuni, invece, mi hanno detto che è stato liberante e piacevole anche soltanto essere “usciti” dalla situazione di inaugurazione.

Le attività prevalenti sono considerabili una versione adulta del gioco infantile (un’ottima definizione di sperimentazione), o piccole azioni illegali o di micro-vandalismo.

Chiaramente l’effetto del lavoro era maggiore quando si stava “dentro” con qualcuno, massimo se con sconosciuti.

MGV: Quali sono le criticità che sono emerse nel confronto quotidiano tra artisti e curatori durante un’esperienza come quella laboratoriale?

FN: Il laboratorio di Garutti funziona perché gli artisti vengono portati a dirsi francamente cosa pensano delle rispettive opere: quindi il confronto è tra chi presenta il proprio lavoro e tutti gli altri che fanno, spietatamente, i critici. I curatori hanno partecipato a questa attività esattamente come tutti gli altri. Quindi, da questo punto di vista, non ci sono state delle criticità, ma solo delle critiche estremamente utili. Il problema è stato piuttosto come e quando applicare tale processo al lavoro dei curatori. Era la prima volta che è stato inserito il ruolo di curatore nel corso e direi, in generale, che l’esperimento non ha funzionato troppo bene.

(5) Fabio Valerio Tibollo, Urto chi non riesco a schivare (2013)

Traccia sonora, tavolo, impianto audio (vista dell’installazione)

MGV: Da quali intenti nasce l’opera Urto chi non riesco a schivare?

Fabio Valerio Tibollo: Ho percorso per anni un sentiero fotografico di messa in scena, diretto alla rappresentazione delle relazioni tra corpi e ambienti. Urto costituisce un passo alternativo, un’indagine sulla supremazia sensoriale della vista nel tentativo di comprensione del mondo circostante. Per superare la condizione ciclopica della fotografia e rendere percepibile la distanza ho costretto all’ascolto un mezzo predisposto alla descrizione di immagini. Chiusa la lente ho lasciato acceso il microfono, focalizzandomi sulle energie non visibili, dal campo elettromagnetico terrestre alla tensione originata da gesti minuti.

MGV: La scelta di registrare i suoni prodotti da materiali che vengono sfregati tra loro, che reazione volevi che suscitasse nel pubblico?

FVT: La composizione ha un andamento narrativo: è una corsa sull’orizzonte del tavolo che verifica le peculiarità ottiche di rumori drammatici, fino allo scioglimento finale. I suoni sono prodotti da moti di attrazione e repulsione tra entità sottoposte a una forza, il cui ascolto innesca la visione di immagini in movimento. La base ritmica è fornita dall’azione incalzante della pinza che strofina una boa; la conclusione è una compressione di carta fotografica e plastilina. Si tratta di uno studio sulle possibilità sinestetiche della percezione tramite la disseminazione di una traccia sul tavolo, che ne agita la superficie rendendo il mobile attore. L’elaborazione dell’esperienza avviene nell’intervallo tra le repliche.

MGV: In che modo ha influito sull’ideazione e sulla realizzazione dell’opera il confronto con gli altri all’interno del laboratorio?

FVT: La terapia laboratoriale è iniziata con un portfolio di foto e si è conclusa con il monologo di un tavolo da lavoro. Le lezioni di Alberto Garutti provocano l’agnizione personale, modesta ed efficace; il gruppo è invitato a individuare una lista di problemi e alcuni tra gli altri mi hanno offerto un intenso dialogo. Dentro l’aula si concentrano gli interessi, fuori ci si consuma di parole, sulla soglia bisogna essere pronti a lanciarsi.

(6) parte sx: proposta grafica iniziale affidata a Marta Muschietti

parte dx: presentazione di un’opera durante il laboratorio di Alberto Garutti e Caterina Rossato.

MGV: Secondo te che peso ha avuto sugli artisti la vicinanza di tre curatori durante le fasi di ideazione e realizzazione delle opere?

Giulia Morucchio: All’interno di un laboratorio pensato esclusivamente per gli artisti, la possibilità di un confronto diretto con i curatori ha avuto un peso sicuramente molto rilevante. La fase di ideazione di un’opera è sempre estremamente delicata per l’artista, a cui è richiesto un lavoro che funzioni sia sul piano formale, sia rispetto al pensiero che l’opera sottende. È una questione molto personale in realtà, alcuni artisti hanno sentito il bisogno di relazionarsi in modo più continuativo con persone con cui sentivano una maggiore affinità estetica e poetica, ma anche chi aveva fin da subito le idee molto chiare riguardo al tipo di progetto che voleva sviluppare si è confrontato con il gruppo per migliorare la proposta iniziale.

In generale la presentazione dei lavori degli artisti avveniva tramite una esposizione aperta al pubblico, quindi soggetta al giudizio e alle critiche dirette dei presenti; ma a questa fase sono sempre seguiti dei momenti di confronto più raccolti e dedicati tra artisti e curatori.

MGV: Come nasce il titolo della mostra? E come mai la scelta di ricorrere ad un personaggio come Elvis?

GM: Gli artisti non hanno lavorato su un “tema” comune. Ognuno di loro era invitato a presentare la propria opera, che veniva poi discussa in pubblico. In questo modo si sono creati certamente dei collegamenti tra le varie opere, ma è stato anche difficile trovare un fil rouge entro il quale far rientrare tutti i lavori. Quando noi curatori abbiamo dovuto pensare al concept della mostra la prima cosa da cui siamo partiti era il fatto che queste opere fossero state ideate durante un periodo di convivenza e di scambio, dall’esperienza comune del corso.

Il Re non c’entra nulla con le opere e con la mostra. “Elvis ha lasciato l’edificio”, l’annuncio che veniva pronunciato alla fine dei suoi concerti per disperdere la folla scalmanata, è entrato nel linguaggio comune anglosassone come frase idiomatica per indicare che “lo spettacolo è finito e non c’è più nulla da vedere”, un invito a tornarsene a casa. Il fatto che la nostra mostra accadesse in concomitanza con la fine della Biennale aveva un po’ questo sapore.

MGV: Credi che una materia laboratoriale, in cui vengono accolti sia gli allievi che desiderano diventare artisti sia quelli che aspirano ad essere curatori, possa essere un metodo d’insegnamento valido e proficuo per entrambe le figure professionali?

GM: Ritengo che un’esperienza di questo tipo sia assolutamente positiva: c’è la possibilità di sperimentare e confrontarsi con persone che provengono da esperienze eterogenee, pur rimanendo protetti dal contesto universitario. Per un aspirante curatore è un privilegio entrare in contatto con i processi produttivi dell’opera d’arte in modo così ravvicinato; in questo senso ho trovato anche estremamente utile la fase iniziale di revisione dei portfolio, che ha fornito una panoramica più ampia sui percorsi e sulle diverse poetiche degli artisti. Credo che per gli artisti sia la stessa cosa: qui c’è la possibilità di confrontarsi con altri colleghi, innescando un dialogo tra punti di vista diversi che non può che essere una spinta a mettere continuamente alla prova il proprio lavoro.

Per ulteriori approfondimenti sui lavori dei singoli artisti e sull’esposizione clicca qui.

Per leggere la prima parte del ciclo d’interviste clicca qui.